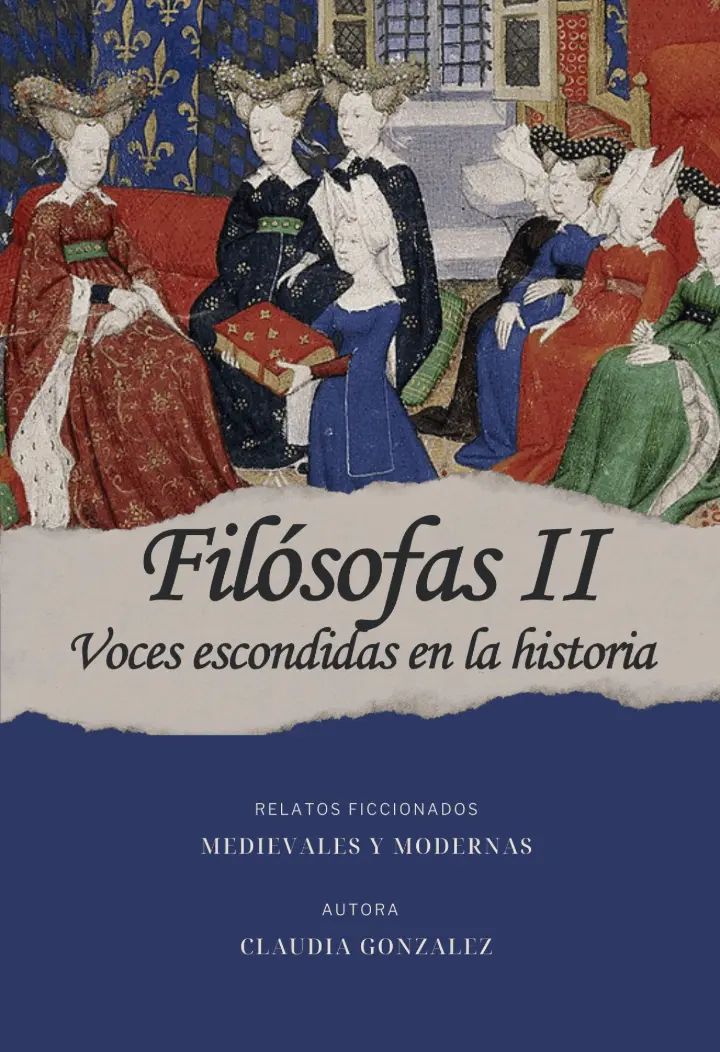

Christine de Pizan

"Si fuera costumbre mandar a las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con método, como se hace con los niños, aprenderían y entenderían las dificultades y sutilezas de todas las artes y ciencias tan bien como ellos." La ciudad de las damas (1405).

Biografía: Christine de Pizan (1364-c. 1430) fue una filósofa, poeta y escritora nacida en Venecia que desarrolló su obra en la corte de Francia. Es considerada la primera escritora profesional de Europa y una precursora del feminismo. Tras quedar viuda a los 25 años, utilizó su pluma para mantener a su familia, convirtiéndose en una voz crítica contra la misoginia de su tiempo. Su obra más célebre, La ciudad de las damas, es una defensa alegórica de la capacidad intelectual y la virtud de las mujeres, construyendo un espacio simbólico donde se reivindica su valor en la historia.

Christine de Pizan: La Arquitecta

Cuando la

historia que te cuentan no te incluye, cuando sus muros te dejan fuera, solo

quedan dos opciones: aceptar el exilio o construir tu propia ciudad. Christine

de Pizan eligió la segunda, ladrillo a ladrillo, con la tinta como argamasa.

¿Hemos sentido alguna vez la necesidad de crear un refugio, un espacio seguro

para nuestras ideas? ¿Sabemos, como ella, que a veces la única forma de cambiar

el mundo es construir uno nuevo a su lado?

El taller de Christine de Pizan no olía a pan recién horneado ni a incienso de capilla; olía a trabajo. Olía a la mezcla terrenal de las tintas —negra de agalla de roble, roja de bermellón—, al aroma seco y animal del pergamino y al perfume sutil de los pigmentos de lapislázuli y malaquita molidos para los iluminadores. El único sonido era una sinfonía de susurros: el raspar constante de las plumas sobre las hojas, el roce de una mano sobre una página para alisar su superficie y el murmullo respetuoso de un copista pidiendo una nueva vela.

En el centro de este universo ordenado, Christine se movía con una autoridad serena. Sus ojos, agudos y acostumbrados a escrutar los detalles más finos, no estaban fijos en un texto propio, sino que recorrían la sala. Se detuvo junto a un joven iluminador, señalando con un dedo un detalle en el borde de una página. "El azul de este manto debe tener la profundidad del cielo nocturno, no la alegría del mediodía. Recuerda que esta es la túnica de la Filosofía, no de la Fortuna". Su voz era suave, pero su indicación, inapelable.

No era la escritora solitaria en su torre de marfil; era la directora de orquesta, la maestra de obras de una empresa que transformaba las palabras en tesoros.

La armonía se rompió con el sonido de unos pasos firmes y el sonido del roce de ropajes caros. El Barón de la Rivière, un mecenas tan conocido por su amor a los libros como por su afilada lengua, había llegado para inspeccionar el avance de su encargo. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en la impecable caligrafía y en los vibrantes colores de las ilustraciones.

"Una proeza, madame", dijo, su voz resonando en la quietud del taller. "Una proeza que una mente femenina orqueste tal armonía de letras y colores. Casi se podría pensar que desafía el orden natural de las cosas, tan elocuentemente descrito por Meung en su Roman de la Rose".

La palabra "femenina" quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de mil prejuicios. La mención del poema de Meung, aquel texto que presentaba a las mujeres como la fuente de todo mal, fue la chispa. Por fuera, Christine mantuvo una expresión de serena profesionalidad, pero por dentro, el comentario del Barón la transportó al verdadero cimiento de su ciudad: la memoria del dolor.

El taller se desvaneció. El olor a tinta fue reemplazado por el recuerdo punzante de un luto que nunca la abandonaba del todo. La pulla del Barón, tan casual y a la vez tan afilada, la llevó de vuelta al momento en que su mundo se había fracturado.

El recuerdo fue un relámpago que duró un suspiro. Se vio a sí misma, con veinticinco años, convertida en viuda por la muerte prematura de su amado esposo Étienne. Se vio sola, de repente, con tres hijos que alimentar, su herencia arrebatada por litigios interminables y las puertas de la corte, antes abiertas, cerrándose una a una, con la crueldad de la indiferencia. Recordó el frío de la impotencia, la certeza de que el mundo la veía como un apéndice roto, una nota discordante en una sociedad escrita por y para los hombres.

Fue en la biblioteca de su padre, el único refugio que le quedaba, rodeada de los libros que le habían enseñado a pensar, donde tomó su decisión. Su vasta educación, todo lo que había aprendido sobre filosofía, historia y poesía, no sería un simple adorno para una vida cortés que ya no existía. Sería su herramienta. Sería su arma.

Mi pluma será mi espada, se juró a sí misma en el silencio de aquellos días de duelo, con la determinación de quien no tiene nada que perder y todo por construir.

La lucha que emprendió no fue solo por necesidad económica; la avivó una indignación que no tardó en descubrir. Al entrar como profesional en el mundo de las letras, se topó de frente con la misoginia virulenta de los textos más celebrados. No era una crítica sutil, era un ataque frontal. Filósofos, teólogos y poetas, incluido el venerado Jean de Meung con su Roman de la Rose, parecían competir en describir a la mujer como la fuente de todo mal, un ser inferior por naturaleza, la tentación, la puerta al pecado.

Una noche, en su estudio, rodeada por esos volúmenes que la acusaban por el simple hecho de ser mujer, la desesperación la asaltó. El peso de siglos de desprecio se cernió sobre ella. ¿Cómo podría una sola pluma luchar contra una biblioteca entera de prejuicios? ¿Tenían ellos razón?

Fue entonces, en la quietud de su desesperanza, cuando la habitación pareció llenarse de una luz que no provenía de las velas. Ante ella se erguían tres damas coronadas, de una belleza y autoridad que no parecían de este mundo.

La primera, cuyo espejo reflejaba la verdad sin distorsiones, le habló con una voz que era a la vez firme y consoladora. "No desesperes, Christine. Somos Razón, Rectitud y Justicia. Hemos escuchado el lamento de las mujeres a través de los siglos, calumniadas por hombres que no entienden. Tu pluma no es una espada para una batalla solitaria. Es la herramienta de una arquitecta".

La segunda dama, que sostenía una regla de medir, continuó: "Te hemos elegido para una misión. Construirás para nosotras una ciudad fortificada, un refugio para todas las damas de honor y virtud".

Y la tercera, con una balanza en la mano, concluyó: "Sus muros serán los argumentos inexpugnables de la verdad. Sus casas, los ejemplos de mujeres virtuosas de la historia. Y sus palacios, las vidas de las santas y las sabias. Será La Ciudad de las Damas, y tú, Christine, serás su arquitecta".

La visión se desvaneció, pero dejó tras de sí no un vago recuerdo, sino un plan maestro, un propósito inquebrantable. Christine comprendió que no bastaba con defenderse. Debía contraatacar. Debía construir.

El recuerdo, o la visión, se desvaneció tan rápido como había llegado. Pero dejó a una mujer transformada. La herida del insulto del Barón se había cerrado, reemplazada por la serena certeza de su misión. Su monólogo interior la había solidificado.

Regresó al presente, a su taller, frente al mecenas que la observaba con una ceja arqueada. No ofreció un argumento, sino una evidencia. Con un gesto medido, tomó una de las páginas recién iluminadas del libro del Barón y se la presentó. Era una representación de la Sabiduría, coronada y serena. La perfección de la línea, la riqueza del color, la armonía de la composición, todo hablaba por sí mismo.

"La mente, mi señor, no tiene género. Solo tiene propósito", dijo con calma. "Y el mío es construir".

El Barón de la Rivière la miró, por primera vez, sin rastro de condescendencia. Sus ojos no veían a una "mente femenina", veían a una maestra. Asintió lentamente, tomó la página con un cuidado reverencial que no había mostrado antes y se retiró sin añadir palabra.

Cuando la puerta se cerró, Christine se quedó sola en medio de su universo. La sinfonía de susurros del taller se reanudó, pero ella ya no la escuchaba. Su mirada se desvió hacia su propia mesa de trabajo, donde descansaban los primeros folios de su obra más ambiciosa. No eran solo páginas; eran los planos de un mundo nuevo.

Eran los cimientos de La Ciudad de las Damas, la fortaleza que estaba erigiendo con la tinta como argamasa y las historias de mujeres virtuosas como ladrillos. Ella era la arquitecta, y en esa ciudad que construía, palabra a palabra, ninguna mujer tendría que volver a forjar su pluma en espada por el simple hecho de haber nacido mujer. La historia, finalmente, comenzaba a ser contada desde otra perspectiva.

LA VOZ DE CHRISTINE DE PIZAN

Fragmento ampliado (diálogo con la Razón):

"—Señora Razón, ¿por qué los hombres dicen que las mujeres no somos aptas para aprender?

—Hija mía —respondió—, su arrogancia nace de la costumbre, no de la naturaleza. Si fuera hábito mandar a las niñas a la escuela como a los niños, aprenderían tan perfectamente como ellos, pues sé de muchas que han superado a los hombres en ciencias y filosofía. Mira a Hipatia, que enseñó geometría en Alejandría, o a las sibilas, que profetizaron lo divino."

Fuente: La ciudad de las damas (Libro

I, Cap. 27). Trad. M.J. Lemarchand. Madrid: Siruela, 2000, p. 114.

Cuento de FILÓSOFAS II, próximamente

PRÓXIMAMENTE

Conocé a estas mujeres valientes a través de un cuento basado

en sus vidas, sus pensamientos y su legado.

Escribinos: 091 061 200